以前、「Z会【スタンダード】を徹底解説!受講者のリアルな感想と口コミ 」という記事を書きました。

今回はその補足的な内容の記事です。

なぜウチの子がスマイルゼミとZ会を併用するに至ったかについて詳しくお話できればと思います。

最初に、簡単な自己紹介をさせていただきます。

塾講師としては偏差値20~80までの子どもたち、年齢も年長さん~社会人の方まで幅広く指導した経験があります。

親としても、子どもを塾に通わせたり通信教育を複数受講させたりしているので、結構深いお話ができるかと思います。

少しでもみなさんの参考になれば幸いです。

スマイルゼミとZ会の料金は?

最初に料金の比較です。

小1のウチの子の例で比較します。

| スマイルゼミ オプション受講なし | Z会 スタンダードコース |

| 3,278円 | 3,927円 |

*受講料は12ヶ月一括払いの金額で比較。

*正確な授業料は公式HPをご確認ください。

正確な授業料は公式HPをご確認ください。

以上が月の受講料になります。

Z会のほうが高く見えますが、スマイルゼミは入会時に別途タブレット代が必要なので注意しましょう。

Z会に関しては毎月添削がついてきます。

その分の人件費が乗るので「多少高いのは仕方ない」と納得しています。

どうして併用?

ウチの娘(現小1)は年長のころからスマイルゼミをやっています。

スマイルゼミは学習に習慣づけとしては、とってもよい通信講座であることに間違いはありません。

「スマイルゼミだけでも十分かな?」

と思っていたのですが、最近になってZ会も併用することにしました。

以下に、併用すると決めた理由を挙げます。

- 学習習慣を身につけるという当初の目的の達成

- 1日10分は少ない&時間に余裕があった

- スマイルゼミの足りないところが補える

以上3つが主な理由となります。

ここからはこの3つの理由について詳しく述べていきます。

併用ウンヌンは置いておいても、スマイルゼミやZ会の受講を検討されているご家庭にも参考になる内容だと思います。

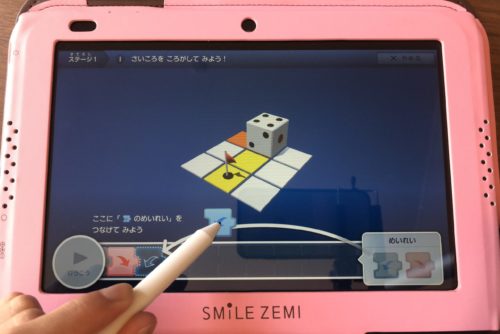

何でスマイルゼミ?ゲーム依存とスマホ依存からの脱却

まずはスマイルゼミを最初にチョイスした理由から述べます。

「ゲーム大好き」で「Youtubeもたくさん観る」ウチの娘に学習習慣を…と考えて始めたスマイルゼミ。

それまでのウチの子は、時間さえあればSwitcで「あつ森」や「ポケモン」をやってました。

で、「ゲームやりすぎだよ」と注意すれば今度はスマホやタブレットでYoutubeを延々と観る始末。

いわゆる「ゲーム依存・スマホ依存」の状態でした。

そういうウチの子に学習習慣を身につけさせるにはどうしたらいいか?

と考えたときに候補に挙がったのがスマイルゼミでした。

理由は2つです。

・タブレット型のほうが抵抗感は少ない

・スターを貯めるとゲームができる

要は「本人のスマホ好き・ゲーム好きをプラスに転化」を目論んだわけです。

結果、タブレットで学習というのが本人にハマったようで、大成功!

毎日きちんとコツコツやってくれています。

いわゆるサボりの状態には今のところ一度もなっていません。

学校から帰宅したら、

学校の宿題→スマイルゼミ→自分の時間

というのが習慣化している状態になりました。

ほとんどの人はどんなに疲れていても、お風呂に入って歯を磨いてから寝ます。

勉強も同じです。

一度習慣が身についてしまえば、「めんどくさい」と思いつつもけっこうやれちゃうものです。

この「勉強の習慣化」が一番難しかったりしますが、「1日10分&タブレット」というスマイルゼミハードルの低さがウチの子にはあっていたようで、幸いにも習慣化に成功。

学習内容の理解、学校の成績も特に問題なく順調に勉強を進めることができました。

「学習習慣を身につける」という一番大事なことが身についたからこそ、「次のステップ」を考えたのです。

1日10分は少ない

勉強の習慣化が上手くいったので、次のステップへ…となったときに気になったのが勉強時間です。

スマイルゼミは小学校1年生だと1日10~15分程度の勉強時間です。

もちろん短時間でも毎日コツコツ継続することが大事なのですが、少し物足りなく感じるときがあります。

そこで勉強時間を増やしたい思い、いくつか勉強法を考えました。

その中には「市販のワーク」を買うといった選択肢も当然ありましたが、ウチの場合はちょっと費用はかかりますが、通信講座の併用にしました(詳しくは後述)。

ただし、併用はご家庭やお子さんにもよるかと思います。

ウチの子はプールだとかピアノ、KUMONなどの習い事を一切やっていません。

ヒマなんです。

習い事をしている子だと併用できる時間や体力がないかも知れません。

他に習い事をしていないので「ちょっと勉強時間を増やしたい」と考えたときに、勉強に使える時間があったということです。

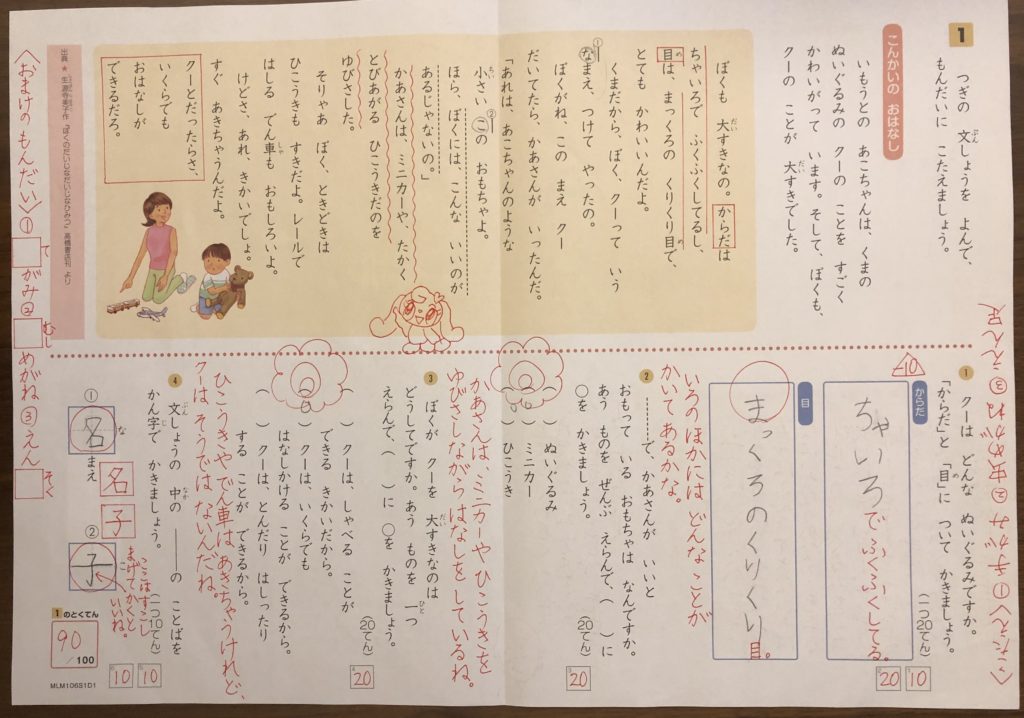

スマイルゼミに足りないところもZ会なら補える

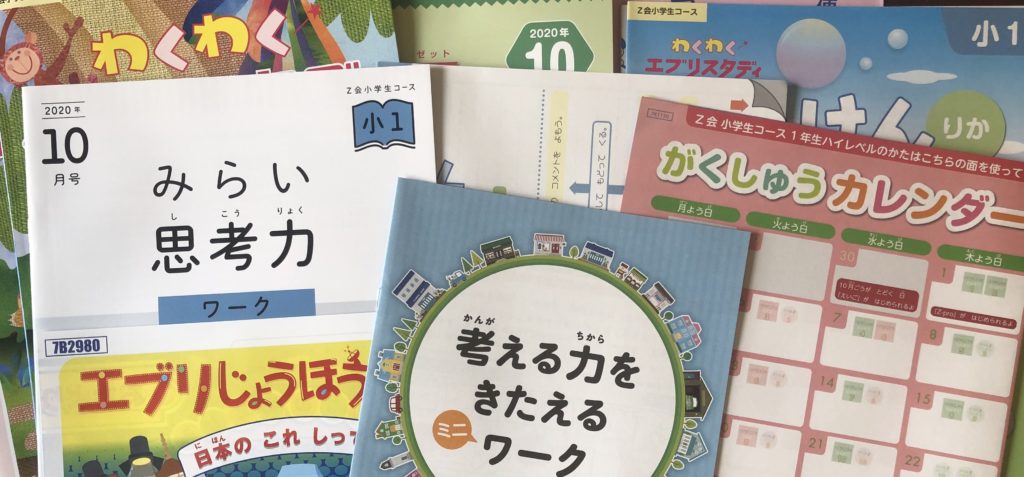

次にどうしてZ会にしたのかというお話です。

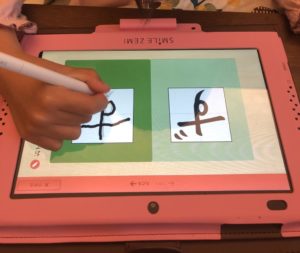

ご存じのようにスマイルゼミはタブレット学習です。

となると、もうひとつタブレット型(進研ゼミのチャレンジタッチなど)にしてもあまり意味はありません。

やはり2つ目は「紙テキスト型」になります。

ここでタブレット学習と紙テキスト学習のメリット・デメリットを簡単に挙げておきます。

タブレットvs紙テキスト~説明・解説編~

まずはタブレット教材と紙テキストのざっくりとした違いから。

最初にスマイルゼミのメリットとデメリットです。

続いてZ会のメリットとデメリットです。

ここまで違うともはや同じ通信教育と言えど全くの別物です(笑)。

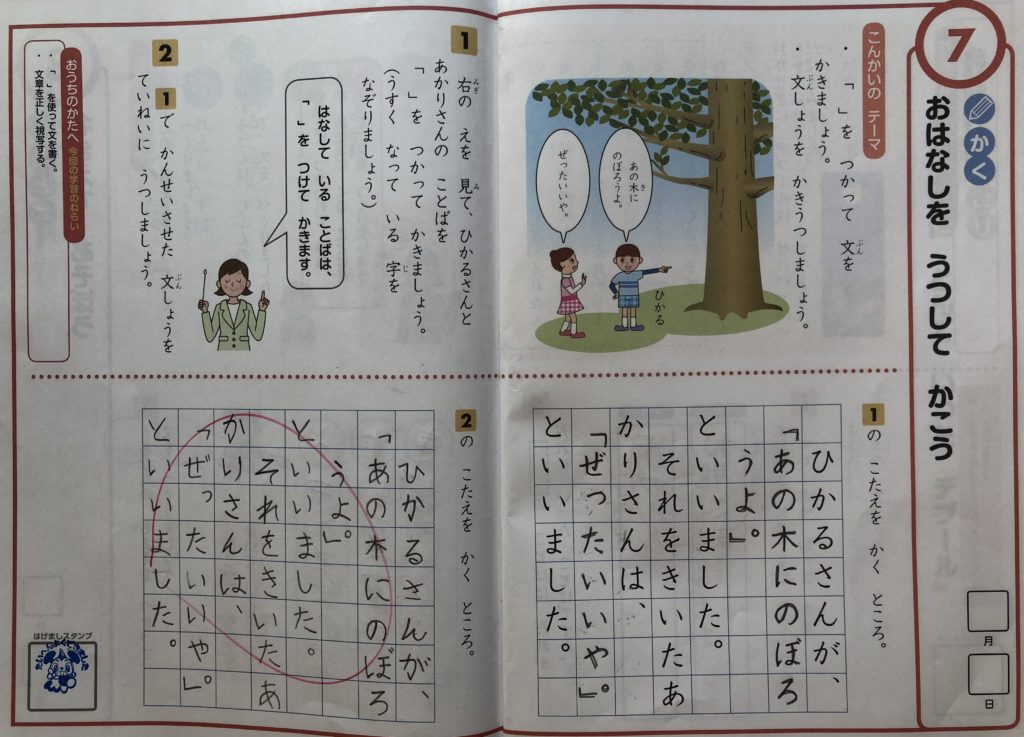

タブレットvs紙テキスト~問題、解答、マル付け編~

続いて問題演習の際の比較です。

これもスマイルゼミから。

【メリット】

- 選択問題が多いので勉強が苦手な子でも一応は手は動く

- 採点が自動判定なので親はラク

- 都度採点し、やり直しがあるので分からないまま進むのはある程度防げる

【デメリット】

- 選択問題が多いのでいわゆる「勘」、考えなくても答えが出せてしまう

- 国語で記述問題がないのはやはりマイナス

続いてZ会です。

【メリット】

- 記述問題も多く、考えないと答えが出せないため粘り強さや答えを出す力が磨かれる

- 作文もバッチリあるので記述力、文章力が磨かれる

- マル付け等で親もチェックする機会が多く、理解度や達成度を把握しやすい

【デメリット】

- 考えないと答えが出せない問題があるので、勉強が苦手な子は嫌がる可能性も

- マル付けは自動のスマイルゼミと比べたらやはり手間と時間がかかる(特に国語の記述問題)

やっぱりかなり違いがあると分かりますね。

これは塾あるあるのひとつ、「分かりやすい、教えすぎの先生はちょっと注意したほうがいい」に近いような気がします。

やはり、勉強で大事なのは子ども自身の考えるチカラ・自分で学ぶチカラです。

確かにスマイルゼミは勉強が得意じゃなかったり、習慣化できていない子どもの強い味方です。

分かりやすいし、簡単だし、サッとできちゃいます。

でも、考えたり、苦労したり、粘って答えを導き出すという点ではちょっと弱いです。

そういう部分ではZ会のほうが強いです。

またセンター試験廃止→共通テストの導入や適性検査型入試の普及で分かるように、「書くチカラ」が今まで以上に求められるようになるのは間違いありません。

「書くチカラをつける」のであれば、やはりZ会のほうが適しています。

当たり前なのですが、これは「スマイルゼミがダメで、Z会がいい」という話ではありません。

それぞれに良いところもあれば悪いところもあるというだけの話です。

そして、スマイルゼミとZ会はお互いの欠如を満たす関係になっているということです。

まとめ

ここでまとめます。

【スマイルゼミとZ会を併用しているワケ】

・学習習慣を身につけるという当初の目的の達成

・1日10分は少ない&時間に余裕があった

・スマイルゼミの足りないところが補える

現在ウチの子は小1です。

習い事は一切やっていません。

なので、スマイルゼミとZ会を両立できる時間と体力が本人にありますし、親も多少のお金を教育に回してあげることができます。

しばらくこのままやってみて、スイミングなどの習い事を始めたときにどちらかは削るかも知れません。

スマイルゼミとZ会それぞれの詳しい受講者口コミが知りたいという方は、以下の記事も読んでみてください。

参考になると思います。

○○な人にはこっちがオススメ!

最後にスマイルゼミとZ会で悩まれている方へのアドバイスです。

私の独断と偏見で「○○な人にはこっちがオススメ!」をまとめて終わりにします。

参考にしてみてください。

最後までお読みいただき有難うございました。

- 学習習慣がない子はスマイルゼミ、自分から机に向かえる子はZ会

- 基礎学力をつけたければスマイルゼミ、応用力をつけたければZ会

- 教材管理が楽なのはスマイルゼミ、質の高い教材を求めるならZ会

- プログラミングや英語もやりたいならスマイルゼミ、学習の基本である国語と算数をしっかりやりたいならZ会

- 勉強のことは子どもに任せたければスマイルゼミ、より子どもと関わりたければZ会

どちらがよいかは、

- 子どもの性格や学力

- ご家庭の生活スタイル

- 通信教育に求めること

によって異なります。

気になる方は資料請求や無料体験教材を取り寄せてじっくり比較してみましょう!

コメント